Présentation

Les intentions et objectifs scientifiques du programme

L’école d’art constitue un lieu privilégié pour réenvisager les questions qui touchent les créations numériques, leur réactivation et leur valorisation, largement relayées à la fois dans les travaux des étudiants mais aussi dans les écrits qui les accompagnent. Les équipes pédagogiques ont en ce sens un rôle à jouer, en engageant une pluralité de démarches : penser les outils du numérique, aider les étudiants à travailler avec les supports existants ou considérés comme dépassés et les sensibiliser par là-même à l’histoire des médiums et des techniques.

Axe 1: Puiser dans l’existant ou l’obsolète pour réinventer

C’est bien là l’intention du projet « Retour aux sources » : il faut savoir se saisir de l’existant pour produire des œuvres originales. La machine doit être pour l’étudiant en graphisme un outil d’émancipation et non pas un outil d’enfermement formel et technique. Nous sommes dans une période qui favorise l'harmonisation et la stabilité des langages informatiques, c’est l’occasion pour nos étudiants d’école d’art de s’emparer de cette histoire et de proposer de nouvelles formes d’art numérique. Apprendre à créer avec l’existant, c’est montrer aux étudiants les circulations possibles entre les supports analogiques et numériques. Il s’agit de les initier à la création « post-analogique », autrement dit, de les guider vers une création ouverte, déjà là, qui prend en compte le patrimoine médiatique du XX e siècle (vidéo, télévision, disque, radio,...), qui ne le considère pas comme une ressource désuète mais l’envisage au contraire comme une ressource opérationnelle compatible avec la création numérique contemporaine. Cette approche collective des outils technologiques semble nécessaire au regard des discours qui défendent l’obsolescence programmée et l’immédiateté.

Axe 2: Sauvegarder et valoriser

Pour ne pas que l'apprentissage et la fabrication des instruments restent éphémères et pour nous aligner sur une dynamique de partage et de diffusion que porte notamment l'open source, nous devons mutualiser nos outils de création : rendre visible et utile une méthode pour que d'autres s'en emparent. Nous avons déjà amorcé ce travail à travers le projet inter écoles d’art open(RE)source, plateforme de mutualisation d’outils pour graphistes. Au delà de la diffusion de l'outil, se profilent d’autres questionnements, notamment : Comment sauvegarder nos créations numériques (le net art, les applications artistiques, les images dynamiques) ? La première étape de cet axe concerne la restauration et la valorisation des Reactive Books (1994-1999) de John Maeda, une pièce qui a fait l’histoire du design, d’interaction.

Objectifs

L’objectif du programme de recherche « Retour aux sources » est donc double : d’une part mettre à jour les œuvres simples ou les fragments de codes qui ont fait l’histoire du design interactif ou de l’art numérique, se saisir de ces briques algorithmiques qui les composent pour créer de nouvelles pièces, et d’autre part, amener les étudiants à communiquer de manière dynamique et inventive sur la création « in progress », en travaillant avec des formats ouverts, évolutifs mais aussi consultables par le plus grand nombre et qui s’inscrivent dans une démarche de valorisation scientifique.

Résultats

Il s’agit de répondre aux enjeux de l’école d’art : expérimenter, faire évoluer le travail de l’étudiant tout en l’inscrivant dans une dimension interculturelle. Ce sont donc des résultats partagés, dans un esprit de coopération pédagogique et scientifique, qui combinent pratique et théorie mais aussi enrichissement mutuel entre les différents cycles. La recherche à l’ÉSAC, insufflée très tôt dans la pédagogie, permet en outre une transversalité, une valorisation et un rayonnement auprès d’autres structures comme l’INA par exemple. Il en résulte un ancrage territorial (rapprochements avec d’autres écoles d’art et instances universitaires qui travaillent sur ces questions) en lien avec la communauté de la recherche en école d’art. Les temps forts du programme « RAS » comme les workshops, les expositions et les restitutions sous forme d’éditions ou de sites Internet permettent aux étudiants de sortir des territoires balisés du graphisme, de véritablement s’engager dans une optique de graphiste d’auteur, touchant aussi bien l’impression que les formats numériques. Le véritable point fort de ce programme est de faire émerger des formes libres, de développer un point de vue critique sur la création numérique et de sensibiliser les étudiants aux savoirs ou œuvres situées au recoin de l’histoire de l’art et des techniques.

Bibliographie

CARDON Dominique, La culture numérique, Paris : Les presses de Sciences Po, 2019.

COUCHOT Edmond, HILLAIRE Norbert, L’art numérique : comment la technologie vient au monde de l’art, Paris : Flammarion, 2003.

DUGUET Anne-Marie, Déjouer l’image. Créations électroniques et numériques, Paris : Jacqueline Chambon, 2002.

FOURMENTRAUX Jean-Paul (dir.), L’ère post-media. Humanités digitales et cultures numériques, Paris : Hermann, 2013.

FOURNEAU Antonin, STANLEY Douglas Edric, BookNIAROF, Paris : 19-80 éditions, 2017.

GERIDAN Jean-Michel, LAFARGUE Jean-Noël, Processing : Le code informatique comme outil de création, Paris : Pearson Education, 2011.

GOLSENNE Thomas (dir.), Essais de bricologie. Ethnologie de l’art et du design, Techniques & Cultures, n° 64, 2015.

GRAU Oliver, MediaArtHistories, Cambridge : MIT Press, 2007

HOLLING Hanna B., Paik’s Virtual Archive. Time, Change, and Materiality in Media Art, Oakland : University of California Press, 2017.

KITTLER Friedrich, Gramophone, Film, Typewriter, Dijon : Les presses du réel, 2018.

LYNN Greg Lynn (dir), Archéologie du numérique, Centre Canadien d'Architecture : Sternberg Press, 2013.

MAEDA John, Creative Code : Aesthetics + Computation, Londres : Thames and Hudson, 2004.

MANOVICH Lev, Le logiciel au pouvoir, Software Takes Command, New York : Bloomsbury Academic, 2013.

MASURE Anthony, Design et humanités numériques, Paris : B42, 2017.

MIGAYROU Frédéric (dir), Coder le monde, cat. exp., Orléans : Éditions HYX, 2018.

PARFAIT Françoise, Vidéo : un art contemporain, Paris : Editions du Regard, 2001.

TRON-CARROZ Caroline, La boîte télévisuelle. Le poste de télévision et les artistes, Bry-sur-Marne : Ina, 2018.

« Arts technologiques. Conservation et restauration », artpress 2, n° 12, février-mars-avril 2009.

Webographie

Les studios John Maeda

Golan Levin sur les Reactive Books

Le langage Processing pour le web

Le Design Génératif

Centre de ressources Labomedia

Histoire de la culture numérique par Jankenpopp et son Windows 93

Le réseau Creative Applications

Revue Poptronics

Le blog d'Anthony Masure

Textes sur le logiciel libre

Site du studio de design engagé BAM

ZKM

Net Art Anthology

Intervenants pressentis et contributeurs

Jean-Paul Fourmentraux, docteur en Sociologie, membre du Laboratoire en Sciences des arts (LESA - Aix en Provence) et chercheur associé à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris (EHESS) au Centre de recherches sur les arts et le langage. Conférence prévue à l’ÉSAC Cambrai dans le cadre du programme RAS.

Antonin Fourneau, artiste, professeur PEA à l’ENSAD Paris (coordinateur du laboratoire Game Oriented Art & Design), fondateur des projets Eniarofs (fêtes foraines participatives numériques). Conférence prévue à l’ÉSAC Cambrai dans le cadre du programme RAS.

Fleur Chevalier, conférencière RMN, Doctorante en Esthétique, Sciences et Technologies des Arts à l'Université de Paris 8. Son champ de recherche touche la création expérimentale audiovisuelle. Conférence programmée le 11 février 2020 à l’ÉSAC Cambrai.

Nicolas Guichard, créateur de l'atelier le HOOP à Lyon, ingénieur et artiste spécialiste de la restauration d’œuvre d'art numérique. Workshop envisagé à l’ÉSAC Cambrai dans le cadre du programme RAS.

Pil and Galia Kollectiv, docteurs en esthétique, enseignants au Royal College of Art de Londres, à l’Université de Reading, et à la CASS School of Art.

Christophe Leclercq, professeur d'histoire et théorie de l'art à l'École supérieure d'art et de design de Valenciennes, spécialisé en histoire de l'art et humanités numériques. Conférence envisagée à l’ÉSAC Cambrai dans le cadre du programme RAS.

Pierre Erick Lefebvre, connu sous le pseudonyme Jankenpopp. Net Artiste spécialiste de l'archéologie des médias numériques, fondateur du système d’exploitation libre Windows 93. Workshop prévu à l’ÉSAC Cambrai dans le cadre du programme RAS.

Claire Le Thomas, docteure en histoire de l’art contemporain, chercheure au Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la culture (Lahic) – CNRS et spécialiste des pratiques amateurs (XXe et XXIe siècles). Conférence prévue à l’ÉSAC Cambrai dans le cadre du programme RAS.

Marie Vicet, docteure en histoire de l’art, spécialiste de l’exposition Les Immatériaux (Centre Pompidou, 1985), boursière dans le cadre du programme « Les arts et les nouveaux médias (XXe-XXI siècles) au Centre Allemand D’Histoire de l’art. Conférence prévue à l’ÉSAC Cambrai dans le cadre du programme RAS.

Partenariats et Collaborations

L’Institut National de l’Audiovisuel (INA)Lille Design 2020 : le comité de pilotage de Lille capital du design 2020

Centre Européen du Vidéo Mapping

Le Labo

L'Espace Pasolini

L’école Supérieure d’art de Valenciennes (ESAD)

L'Université Polytechnique des Hautes de France (UPHF)

Les Ateliers de Recherche et Création [Semestre 1 de la saison 2019-2020]

Premiers essais de restauration des Reactive Books de John Maeda par l'étudiante Rose Marie Devigne (ÉSAC, Année 4 ).

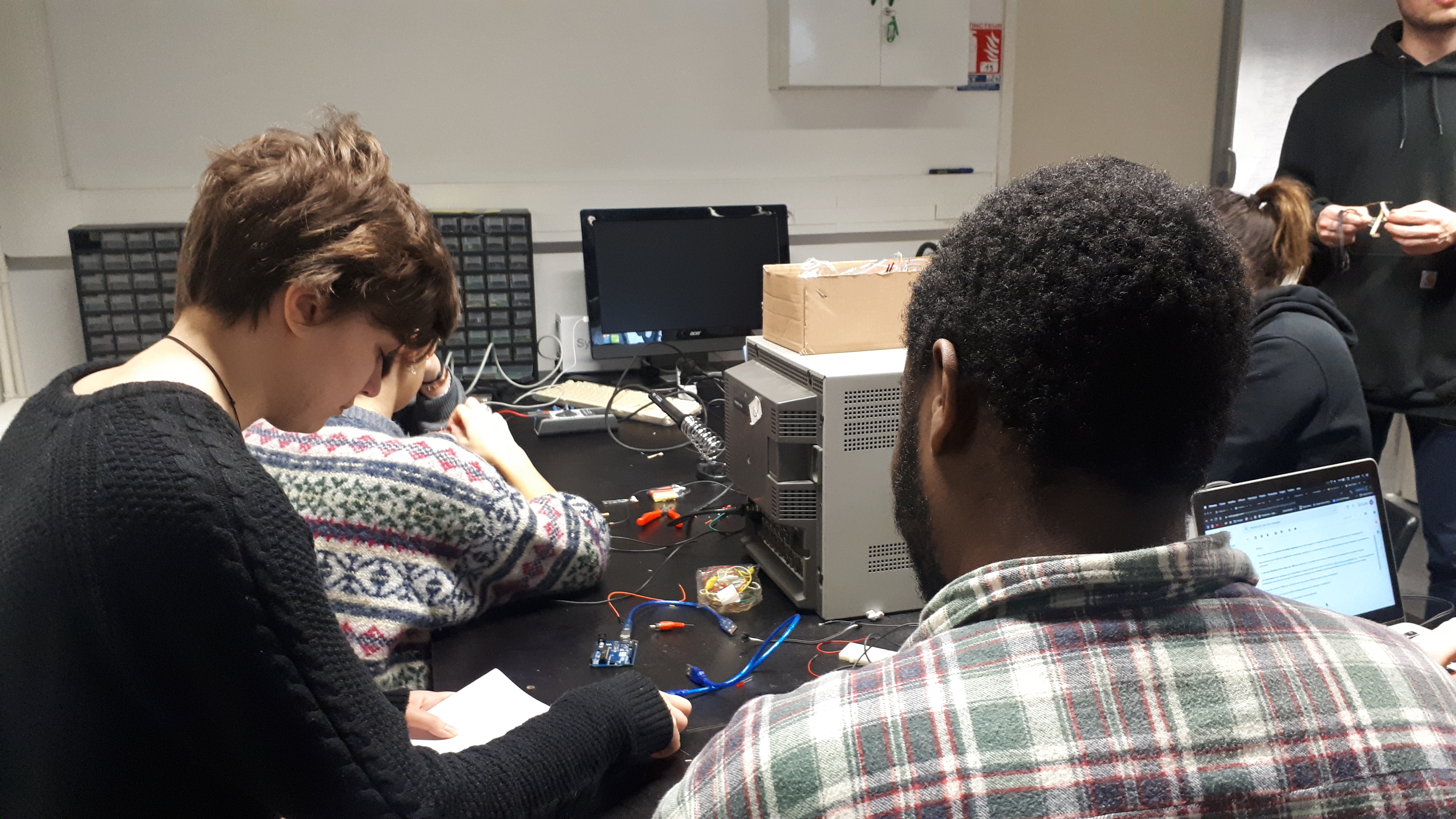

Design d'intération sur objets analogiques.

Inauguration du FabLab de l'ÉSAC.

Première rencontre avec les étudiants du Royal College of Art (27.01.2020).